2008年05月31日

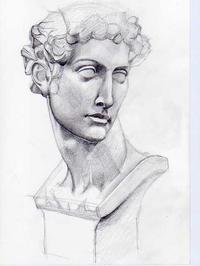

メヂチ…1

メヂチという石膏像、 なかなか美しい青年で くちもとの笑みなどは

ボク、 こんな子なら・・・

と思わせる。 え?

少し先輩の女性が

一生懸命だと 描き手が絵に似てくるって言うわよねぇ

と おっしゃった。

そうか、そうなんだぁ 一生懸命描けば ・・・そうなんだぁ。。。

飼ってる動物に似てくるっていうじゃない

そっ、そーゆー意味で言ってんの?

ほら、水泳の選手とか水掻きができて

いや、それはまた 違う話じゃ・・・

あれっ? 逆か? 絵が描き手に似るのかしら?

・・・

・・・

・・・ 勘弁してください。。。

タグ :メヂチ

2008年05月30日

瓢箪ボディー…22

竹刀を削った板を接ぎ合わせフィンガーボード (指板) を作る。

節が ちょうど12フレットにきてポジションマークになる計算。

ポジションマークとしての視認性が良いとはいえないのだが他の場所へ持っていくわけにもいかない。

リュートをはじめフレットを持つ楽器は音痴である。

平均律とか ましてや純正律とか言われても解決のしようがないのだ。

楽器が小さくなり弦が短くなればなるほど音痴の度合は増し

細かいこと言うなよ 陽気にやろーぜー

な楽器になる。 らっ 乱暴なこというなぁ。

そうは言っても

弦の 張力 と音痴の関係

弦の 太さ と音痴の関係

弦の 材質 と音痴の関係

などを調べ、音痴を軽減しようという工夫はされている。

この説明はちょっと厄介なので

講義をご希望のかたは ご連絡ください ・・・おらん ってww。

2008年05月29日

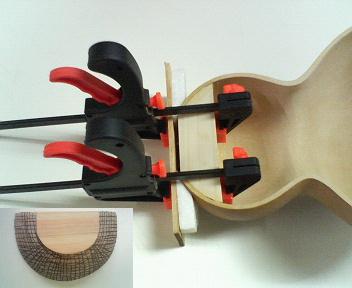

瓢箪ボディー…21

力の平行四辺形を覚えていますか? ベクトルです。 物理の時間に習ったはずなんだけど・・・

材の斜面を圧着する場合、クランプで締めると滑ってずれることがよくあります。

仮締めのときは接着剤がついていないから 摩擦で滑らない。 で、ヨシヨシと接着剤を塗り、締めたとたんに

ずるぅ~~~

習ったはずなんだけど・・・ww

両端にちょっと止め具をつければ済むこと。 でも、 このての工夫は 失敗しないと身に付かない。

5本 並んでいる板は指板に使う竹材。 ヘッドを圧着している間に竹刀から削り出したもの。

2008年05月28日

瓢箪ボディー…20

鋸(ノコギリ)というものは まっすぐに引けば まっすぐに切れる道具なのだ。

まっすぐ切れないよぉ~

という人はだいたい姿勢が曲がってる。

鋸の刃がまっすぐかどうか見られる姿勢、手をまっすぐに引ける姿勢で切ればいい。

材料はつとめて水平にする。

水平ってか ノコ歯が垂直におりればいいように万力やクランプで安定させる。

利き手で柄の後ろを持ち もう一方の手を添える。

なにぃ~? 片手で押さえて 片手でノコを引く?

10 年 早 い わ" っ!

さあ深呼吸、 あんなことや こんなことは忘れて・・・

そーすりゃ まっすぐ切れるのかって?

それほど簡単じゃない、 この先は試しながら自分で探してもらわんと。。。 僕だってちゃんとは できないんだから。

ここでの精度が低いと カンナ掛け や ヤスリ掛けが仕上の作業ではなく修正の作業になってしまう。

だからね、仕事が早いってのは そういうこと、 ノコギリを動かす手の早さじゃないんだよ~。

カンナ屑にまみれて 反省すること しばしば。。。 ダメじゃんww

垂直に切った物同士を パズルみたいに組み合わせれば

ほらっ 無駄なくネックができそうでしょ?

2008年05月27日

瓢箪ボディー…19

ついに仕様決定!!! ・・・決めないと作業が進まないところまで追い込まれてしまったww

ウクレレの原型となったのは ポルトガル の ブラキーニョ。 残念ながら実物を見たことはないのだが 4弦4コースでウクレレより一回り小さかったようだ。

我が ひょうたんボディー は ウクレレより二回りも小さい。

取り敢えずは ブラキーニョの資料 (といっても 弦楽器研究家 鶴田氏のものだけだが) から弦長を332mmとする。 ちなみに一般的なウクレレは350mm程度。

それでも12フレットでボディーにジョイントするとブリッジ (下駒) の納まりが悪いため 変則的ではあるが13フレットジョイントにした。

ナット (上駒) の巾は39mm、 弦長が短かいということは巾を少し広げておかないと弾きにくいはず、 詰めるのはいつでもできる。

指板は竹刀を削った竹、 ナットも竹、 サドルは象牙、 ポジションマークはネックのサイドにアワビの丸ポチ、このへんはいつも通り。 ブリッジの材料を決めかねているのだが ジャンクの縞黒檀にしようか。

うん、だいたいきまったな。 全部じゃないけど これで作業が再開できる!

ひょうたん で作った ブラキーニョ、 この娘を

ひ ょ ら き ー に ょ

と名付けよう。

2008年05月26日

瓢箪ボディー…18

ネック (棹) に使われる材は マホガニー、ナトー、ハードメイプルなどが多い。

で、安いギターにはラワンを使うことがある。 いかにも廉価なイメージだけど、 僕は安定供給され素直な部分を選びやすいこの材料が嫌いではない。 ラワンには硬軟があり 硬いものを選べば充分ネックを作ることができる。

今回は ラワンの両脇に桧を配し 互いに反対向きに そりたがる木目にすることで変形を防ぐ。 厚みのバランスが あまり一般的ではないが 呼び名としてはスリーピース構造である。

決して端材の寄せ集めではない。 ・・・か?

2008年05月25日

瓢箪ボディー…17

ここらで ひょうたん に着色をしておく。

実をいうと zoo は塗装が大の苦手で 普段はクリアー仕上げしかしない。

しかし、ご覧の通りの ひょうたん を着色もせずにクリアー仕上げじゃ淋しすぎるので

仕方なしの塗装をする。

塗料はカシューを選択した。

未熟者に向いているのはタンポ。

塗料を布に含ませてポンポンとたたくように着色していく。

それでもムラができてしまう情けなさ。

乾かないうちに補修をすると目茶苦茶なことになるのでしばらく乾燥させる。

2008年05月24日

TOKYOハンドクラフト ギター フェス

フェスティバルで 一年ぶりに ギター製作の大先輩にお会いした。

竹 + 桧 の拙作を弾いていただき、いくつかの御意見をくださったあとで

うん、楽器として成立しちょる

と今年は嬉しい一言。

zooは これから祝杯予定ww

他にも多数の刺激的な作品が展示され 学ぶことの多い一日だった。

Posted by zoo at

18:53

│Comments(2)

2008年05月23日

瓢箪ボディー…16

今回、あまり凝ったことはしないが間抜けになるのもかわいそう。 サウンドホールの外側に一重のパーフリングくらいはつけてあげる。

そうと決めたらサウンドホールを切り抜く前に パーフリングの取付、 少なくとも卦書きだけはしておかなきゃ。 先に真ん中を切り抜いちゃったらコンパスが使えなくなるでしょ? 当たり前のようでうっかりする手順。

パーフリングの材料も売ってはいるが

買わなくたってなんとかなる

っていうのも僕の楽しみの一つ。 黒い下敷を薄く切ってはめ込むのがいつもの手法。

まぁ この下敷だって買ったことは買ったんだけど。。。

2008年05月21日

瓢箪ボディー…15

2008年05月20日

瓢箪ボディー…14

ライニングの目的は二つ、

表面板接着時の糊代

側板 (今回は瓢箪) の変形防止

ひょうたん の肉厚は現在 2~3mm、普通のウクレレの側板より厚いので糊代の役割は必要ないが 変形防止のために付けておく。

材料を何にするか迷ったが ここは使いなれた竹にした。

厚さは1mmに落しベンディングアイロンで熱曲げをする。

厚さを増すのが目的ではなく曲がった状態の積層にして変形に対抗するからくりだ。

ひょうたんの内側、貼り付ける面を直角に整形して圧着する。

接着の友は洗濯バサミ、もう一色くらい用意した方がきれいだな。

2008年05月19日

瓢箪ボディー…13

ウクレレは、 軽く抱きよせて弾く。 首からぶら下げるように ストラップもあるが あまり使わない。 普通のウクレレの場合は。

でも、 ひょうたんボディーは強く抱きしめたってずれ落ちそうな感じ。 心配なので お尻にエンドピンの下地を付けておく。

見れば見るほど このボソボソの内部は湿気に弱そうだ。

多少なりとも湿度による変形を防ぐには塗装・・・ ぁぁああっ! 結局内部は塗装じゃん、kiyoさんが書き込みしてくださった時に なぜ気がつかなかったんだろう。

なにを塗ろうか? ラッカー? ウレタン? カシュー? どれでもいいような気がして棚の中に見つけたのは膠(にかわ)。

湿気に強いとは言い難い材料だけど 内部のボソボソは固着されるし 素地のままよりは湿度にも強かろう。 乾燥後の硬さも悪くない と膠に決定。

膠を塗るなら なおのことブロックやリブを付ける前に塗ればよかった。

2008年05月18日

デッサン…1

今日は公民館のお祭りへ行ってきました。 見たかったのはデッサンの展示。

一流の絵画展もいいけど 身近なのも好き。

遥かかなたにあるんじゃなくて

そうそう こーゆーとこは難しいよね

ってうなずけるような、 あるいは よし僕も頑張るぞ って思える範囲ww。

こんな機会なので 描きかけの自画像で顔出しですww

最近はもう少し明るい顔になりました。

普段はメガネをかけています。

いつもは服を着ています。

日頃はもう少し老けていますww

どこかで見つけたら声を掛けてくださいね。

ひょうたん の おぢさ~~~ん!!!

タグ :デッサン

2008年05月18日

ただいまぁ~

同窓会に行ってきた。

34年前に ニキビづら のセブンティーンだったやつらが集まって

腰が痛いとか 膝が痛いとか

小さい字が見えないとか ちょっと切れが悪くなったとか (…え?

それでも

みんな少しずつの夢を持っていて

また来年あおうな

って握手した。

また来年。。。 おれ なにしてるのかなぁ。

34年前に ニキビづら のセブンティーンだったやつらが集まって

腰が痛いとか 膝が痛いとか

小さい字が見えないとか ちょっと切れが悪くなったとか (…え?

それでも

みんな少しずつの夢を持っていて

また来年あおうな

って握手した。

また来年。。。 おれ なにしてるのかなぁ。

2008年05月16日

瓢箪ボディー…12

弦を張ったら くびれから曲がりそうな気がしてならない。

ウクレレやギターのバックを どのように位置付けるかは 人によって違う。

バックの振動を積極的に音にしようとする人、 バックの役割は反射板だと考える人。

僕は基本的に 反射板派です。 だって このメタボ腹が抱きかかえて弾くんだもの、振動なんか許すわけないじゃん。

だから このくびれ部分が楽器の振動に大きく影響するとは考えず、 変形防止を優先する。

初めから補強材を入れると決めていたら アッパーブロックを杓 (しゃく)っておいたのになぁ。

2008年05月15日

瓢箪ボディー…11

アッパーブロックの接着。

鉛筆で格子を書き摺り合わせを繰返す。

ひょうたんの内側を着色しブロックを摺り合わせて色のうつったところをチェックしたほうが楽だと思うが なにせカロリーメイト、 消すことを考えると気が乗らない。

7割ほどの密着が確認できたところで良しとする。 10割は… 無理っしょ?

まともにはクランプがかからないので補助具を作って事前に練習しておく。

何回も練習しておく。 しつこいくらいに練習しておく。

失敗を経験すると、自然にそうなるww

ここでの接着剤もタイトボンド。

膠(にかわ)の2度塗りも考えたが

まぁ、まずは一回作ってみようや

の声に負けたww

・・・誰の声だ?

2008年05月14日

瓢箪ボディー…10

削った2枚を接(は)ぎ合せる。

垂直方向には100均の大型洗濯バサミが大活躍。

水平方向を圧しているのは木っ端に穴をあけボルトを通しただけのクランプ。

接着剤はタイトボンド、水にも熱にも弱い酢ビ系ではあるが 木工ボンドよりも信頼できる。 切削の面では圧勝。

圧着の場合、説明書になんと書いてあろうが zooは24時間以上の放置を心がけている。

2008年05月13日

瓢箪ボディー…9

トップを削る。

瓢箪ボディー自体が ガッチリとしたものではなので 今回は硬い材を見送った。

スプルスと檜で最後まで迷ったが 竹と組み合わせた前作でよい結果の出た檜を使い慣れてみたい。

檜といってもバタ角と呼ばれる間伐材。 90mm×90mm×4,000mmの角材で¥1,500程度。 節が多く仮設材に使われる物だが丁寧に探せばウクレレ何本分かの材料がとれる。

9cm×25cm程度の節のないところを2枚用意し、カンナで2mm~2.2mmにそろえているところ。

檜は切っている時、削っている時、 とてもいい香りがする。